Übergewicht und Vitaminmangel – warum „zu viel“ oft auch „zu wenig“ bedeutet

Zwei Drittel der Männer und über die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Gemessen wird das meist mit dem Body-Mass-Index (BMI). Dass dieses Maß weder Muskelanteil noch Fitness berücksichtigt, ist bekannt – doch als grobes…

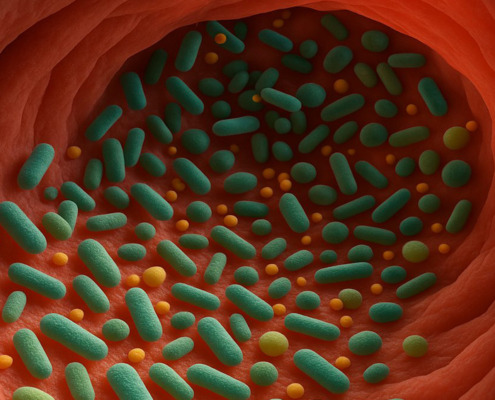

Butyrat: Freund oder Feind bei chronischer Virusbelastung?

Butyrat kennen die meisten eher als Buttersäure. Diese gilt als ein ausgesprochen "gesunder Stoff". Es wird im Darm von bestimmten probiotischen Bakterien gebildet, wenn wir ausreichend präbiotische Ballaststoffe wie Inulin, resistente Stärke…

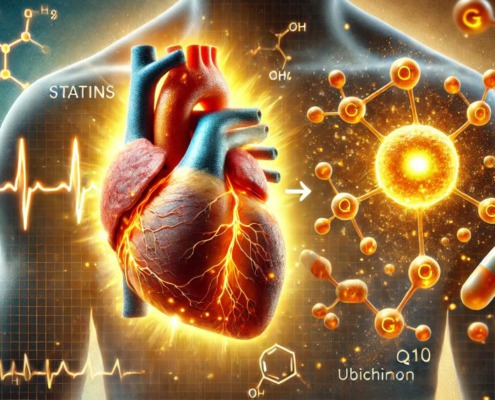

Statine und Q10-Mangel: Wie Sie Ihr Herz vor unerwarteten Folgen schützen

Ein alter Trugschluss hält sich hartnäckig: Cholesterinsenker schützen das Herz – und das war’s. Doch wer Statine nimmt, sollte wissen, dass diese Medikamente nicht nur die Cholesterinwerte beeinflussen, sondern auch die körpereigene…

![Eiweiß: Brauchen Patienten mehr Proteine? [Fleisch – Eier – Eiallergie – Fasten] 4 240708 Protein Patienten Und Proteine v1](https://www.vitalstoffmedizin.com/wp-content/uploads/2024/12/240708_Protein_Patienten_Und_Proteine_v1-495x400.jpg)

Eiweiß: Brauchen Patienten mehr Proteine? [Fleisch – Eier – Eiallergie – Fasten]

Eiweiß ist ein essenzieller Baustein des Lebens. Ohne ausreichend Eiweiß laufen zahlreiche Prozesse im Körper nicht optimal. Und doch sehe ich in meiner Praxis immer wieder Patienten, die viel zu wenig davon zu sich nehmen. Manche normalgewichtigen…

Eisen richtig dosieren: So erkennen und behandeln Sie Eisenmangel und -überschuss effektiv

Eisen ist lebenswichtig – und doch habe ich in meiner Praxis seit 1998 immer wieder erlebt, wie wenig dieser Nährstoff beachtet wird, bis das Problem deutlich sichtbar ist. Ob ständige Müdigkeit, unerklärliche Kurzatmigkeit oder brüchiges…

Mitochondriopathie – Was hilft? Effektive Vitalstoffe und Trainingsmethoden

Bei einer mitochondrialen Erkrankung, auch Mitochondriopathie genannt, liegt eine Fehlfunktion der Mitochondrien vor.

Mitochondrien sind Zellorganellen aller höherer Lebewesen. Diese Strukturen in den Körperzellen, nennt man auch salopp…

Essenzielle Fette: Mindestmengen für Vitamine, Hormone und Wohlbefinden

Zunächst sollten wir uns im Klaren darüber sein, was „brauchen“ überhaupt genau meint. Wie hoch muss also die Mindestfettaufnahme sein, damit wir nicht an „Unterfettung“ sterben?

Dieser Artikel bezieht sich auf gesunde Erwachsene,…

Einschleuserpflanzen für Mineralstoffe – Bessere Aufnahme durch Heilpflanzen

In der Praxis sehe ich Menschen, die über verschiedene Probleme klagen und diesbezüglich auch bestimmte Vitalstoffe (Vitamine, Mineralien, usw.) einnehmen.

Aber bei einigen Patienten scheinen diese Mittel nichts zu bringen. Irgendetwas klappt…

Kritische Zusatzstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln

Da glaubt der Mensch, dass er gesünder lebt, wenn er auf die "Segnungen" der Pharmaindustrie verzichtet und statt dessen häufiger zu Nahrungsergänzungsmitteln greift.

Aber wie es aussieht, macht die Nahrungsergänzungsmittelindustrie genau…

Depressionen durch Vitalstoff-Mangel – Das Problem und was Sie tun können!

Krankheiten und Ernährung stehen in einem Zusammenhang. Ein altes Sprichwort der Naturheilkunde lautet: „Der Tod im sitzt im Darm“. Und der Volksmund meint, man schaufle sich sein Grab mit Messer und Gabel.

Dass aber auch Depressionen…