Schlagwortarchiv für: Magnesium

Bluthochdruck: Helfen Vitamin C und Magnesium?

Bluthochdruck ist ein heimlicher Feind, der oft unbemerkt das Herz und die Gefäße belastet. Doch was, wenn es eine natürliche Lösung gäbe, um diesen Druck zu senken, ohne ständige Medikamente? In meiner Praxis habe ich immer wieder erlebt,…

B-Vitamine, Vitamin C und Magnesium gegen Herzinfarkt

Vitalstoffe wie B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin E und Magnesium verhindern den Anstieg gefährlicher Risikofaktoren des Herzinfarktes.

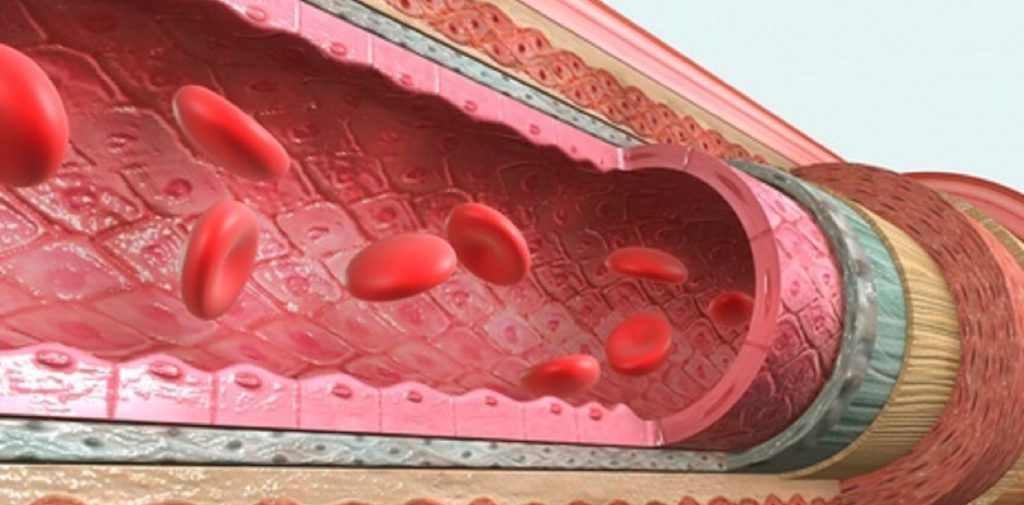

Zu diesen Risikofaktoren gehören etwa das Homocystein (dessen erhöhte Blutwerte eine Schädigung der Blutgefäße…

Magnesium gegen Depressionen – Erfahrungen und Studien

Neben Natrium und Kalium ist Magnesium ein besonders wichtiger Mineralstoff, der bei enzymatischen Reaktionen eine zentrale Rolle zu spielen scheint.

Magnesium ist hier bei mehr als 300 verschiedenen Reaktionen beteiligt, die ich im Beitrag: Magnesium…

Vitamin B und Magnesium bei Schmerzen

Schmerzen sind ein Alarmsignal des Körpers, das nicht ignoriert werden sollte. Der Ursache eines Schmerzes sollte immer auf den Grund gegangen werden.

Sind Schmerzen schließlich zu einem chronischen Empfinden geworden, geht deren Alarmfunktion…

Schlagwortarchiv für: Magnesium

Magnesium gegen Calcium: Über das richtige Verhältnis

Wer von gesunden Knochen redet, der wird schnell auf die Notwendigkeit von Calcium zu sprechen kommen. Dabei sind Calcium- und Magnesiummangel (Hypokalzämie, Hypomagnesiämie) eine umfassende Bedrohung der Gesundheit.

Es gibt wohl kein Produkt…

Für was ist Magnesium alles gut? Wann soll man es einnehmen?

Magnesium ist das am meisten unterschätze Mineral im Körper. Und es steht im Schatten von Kalzium, Kalium und Natrium. Zumindest in der klinischen Praxis.

Ein Grund dafür: es wird bei Patienten nicht routinemäßig gemessen. Ein weiterer…

Magnesiumpräparate – Welches Magnesium ist das Beste?

Bevor ich zur Frage komme welches Magnesium-Präparat das Beste ist, vorweg einige Anmerkungen zu diesem Mineralstoff.

Magnesium ist ein Erdalkali-Metall, das mit einem Massenanteil von rund 2 % in der Erdkruste vorkommt. Obwohl das nach…