Phlogenzym im Faktencheck – Inhaltsstoffe, Studien & naturheilkundliche Bewertung

Manchmal habe ich den Eindruck, dass man bei manchen Präparaten mehr Zeit damit verbringt, die Inhaltsstoffe herauszufinden, als sie überhaupt einzunehmen. Phlogenzym ist so ein Fall. Unterschiedliche Varianten, widersprüchliche Angaben,…

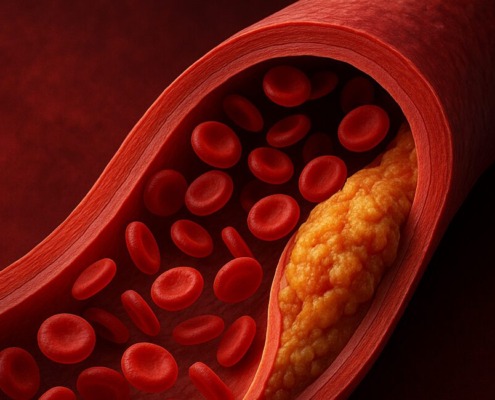

Nattokinase – Schlüssel zur Blutreinigung, Biofilmauflösung und Arteriosklerose?

Nattokinase ist eines jener Enzyme, das viel zu lange im Schatten pharmakologischer Platzhirsche stand. Dabei liefert es genau das, was viele Patienten heute brauchen: eine natürliche Möglichkeit, um Thrombosen vorzubeugen, die Mikrozirkulation…

Enzympräparate im Test

Enzympräparate im Test

Heute mal wieder ein Test. Keine Sorge – es ist nicht die Stiftung Warentest oder Ökotest, die sich an Enzympräparaten vergriffen hätten.

Heute testet die „Deutsche Apotheker Zeitung“ höchst persönlich…